明倫社の3つの特徴

北河内のお別れに寄り添って40年

~明倫社がご指名いただける理由~

突然やってくる大切な人とのお別れ…。

悲しみに暮れる暇もなく、ご家族の皆さまはご葬儀の準備を行わなければなりません。

明倫社では、そんなご家族のみなさまの悲しみのご負担を少しでも軽減できるように、皆さまのお気持ちを大切にしながら、万全のサポートができるよう、誠心誠意ご奉仕させて頂きます。

明朗会計、

お見積りからの

追加料金0円宣言

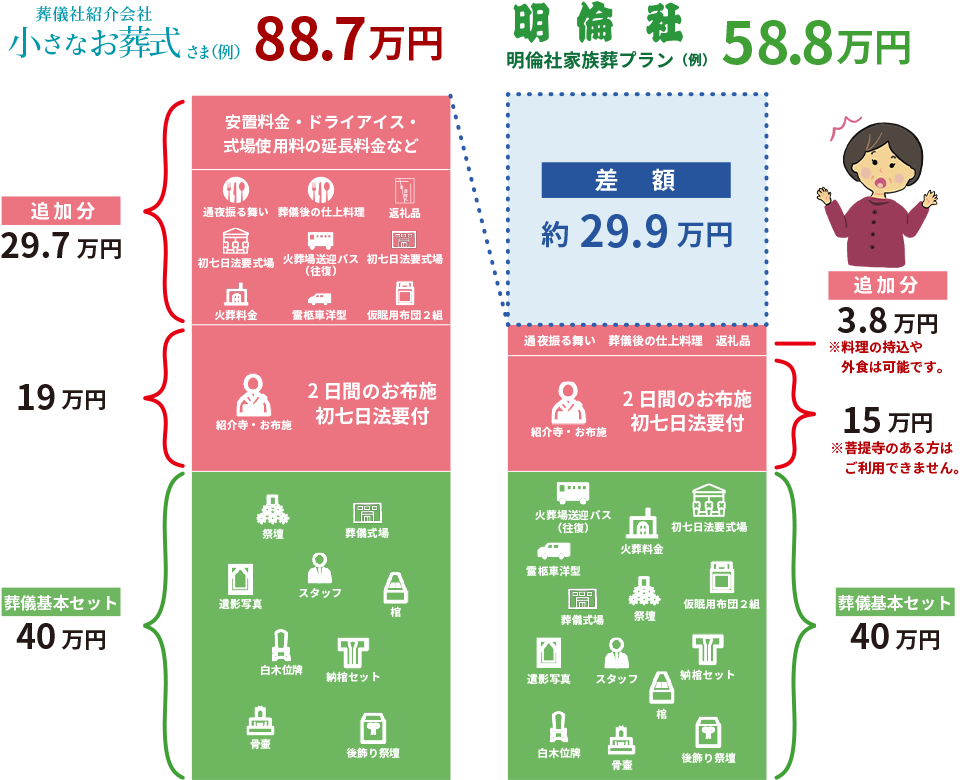

追加料金0円って?

他と比べた場合、葬儀費用は

どのくらい違うの?

ご参列者15名(親族10名・一般5名)の

通夜・葬儀2日間の家族葬で、

式後の初七日法要の場合

- 2022年2月現在

- 価格は税抜です。

- 表示されている葬儀基本セット内容は一部です。

- 明倫社の追加分の料理、返礼品、宗教者お布施(明倫社の紹介寺)は不要な方もいらっしゃいます。

- 明倫社の式場では、飲食の持込が可能です。

- お布施は別途かかります。菩提寺様へ直接お尋ねください。お寺様とのお付き合いがなければ明倫社でご紹介が可能です。

- お布施は告別式のお経のみであれば50,000円 (非課税) からお呼びいただけます。 (戒名法名を含む)

- 送迎マイクロバス25名乗りは付帯サービスですので無料でお使いいただけます。

- 火葬料金は門真市、守口市、寝屋川市、四條畷市、大阪市、東大阪市、枚方市の方でない場合は市外料金がかかります。

お客様評価3部門 第1位(大阪府北河内で)

おかげさまで、皆さまから明倫社の葬儀品質に高評価をいただきました。大切な方とのお別れに、心から「ありがとう」を伝えていただくために。これからもご供養に関わる全てのものに真心と責任持って対応いたします。

アンケートモニター元:ゼネラルリサーチ

調査期間(2021年5月13日~17日)

調査方法:インターネット調査

調査対象:20代~50代の男女(北河内地域の方1023名)

調査概要:葬儀社10社を対象にしたサイト比較イメージ調査

形だけではない、「心」を

重視した送り方を推奨

日本で唯一の故人様と過ごす旅館

「久遠の宿」

「最後にもう一度、皆でいっしょに家族旅行へ出かけたかった」こんな、ご遺族のつぶやきから生まれた明倫社別邸 久遠の宿。かけ流し石風呂や、贅沢なリビングルーム、専属コンシェルジュといった、大切な方を近くに感じながら、語り寄り添って、とむらいの時を心ゆくまで過ごしてみてはいかがでしょうか。

玄関を開けると、四季折々の庭園が皆さまを出迎えます。大切な亡き人との最後の「旅」が始まります。

お布団でのご安置は、だれもが寄り添い、想いを伝えあえる形です。

故人様のそばで語らい、くつろげるお部屋です。旅館にいるかのようにお過ごしいただけます。

「ひつぎ」をなくした心のご葬儀の形です。お布団でお休みなさる故人様をより近くに感じていただけます。

ご自宅のような心地よさを叶えるプライベート空間です。

会席料理、オードブルお料理などをご用意しております。故人様との最後のお食事をお楽しみください。

プランと費用

大東市・寝屋川市・

四條畷市・門真市

のお葬式は

明倫社へお任せください

家族葬

明倫社の家族葬はお身内の方を中心に、お通夜、葬儀告別式の2日間をゆっくりとお見送りしていただけるお別れです。

- 会員価格

- 440,000 円(税込)

- 一般価格

- 517,000 円(税込)

- 15名程度

- 通夜式 あり

- 告別式 あり

一日葬

一日葬プランは通夜は行わずに葬儀告別式、火葬までを1日で行うお葬式です。費用も抑えられ、ご高齢の方や遠方から来られるご参列の方のご負担を軽減できます。

- 会員価格

- 275,000 円(税込)

- 一般価格

- 352,000 円(税込)

- 10名程度

- 告別式 あり

直葬・火葬式

直葬・火葬式プランはお身内様を中心とした火葬のみのお別れで、費用負担が軽減されます。

- 会員価格

- 143,000 円(税込)

- 一般価格

- 220,000 円(税込)

- 1~10名程度

一般葬

一般葬のお別れは、故人様と縁のある多くの方でお見送りしていただけます。昔ながらの通夜、葬儀・告別式の儀式を重んじ故人様への感謝の気持ちをお伝えできます。

- 会員価格

- 990,000 円(税込)

- 一般価格

- 1,089,000 円(税込)

- 20~100名程度

- 通夜式 あり

- 告別式 あり

邸宅葬~久遠の宿

邸宅葬~久遠の宿は故人様との最後の旅行として、お身内様でゆっくりとお宿貸し切りでお過ごしいただける、完全プライベート空間でのお別れとなります。

- 会員価格

- 1,639,000 円(税込)

- 一般価格

- 1,716,000 円(税込)

- 20名程度

- 通夜式 あり

- 告別式 あり

自宅葬

自宅葬でのお別れは、故人様が住み慣れた大好きなお家で、ご家族が心からゆっくりとお別れができるカタチです。24時間故人様と一緒にいることができます。

- 会員価格

- 275,000 円(税込)

- 一般価格

- 352,000 円(税込)

- 1~10名程度

- 通夜式 あり

- 告別式 あり

その他にも多数のプランをご用意しております。

「葬儀基本セット」と言っても、各社のプラン内容はこんなに違うんですよね!

「生花祭壇にこだわりたい」といったご要望や、故人のお湯かんやラストメイク等のご要望がございましたら、多彩なオプションもご案内させていただきます。